Berita

Gelombang Takfirisme di Kelas Menengah (Bag. 1/2)

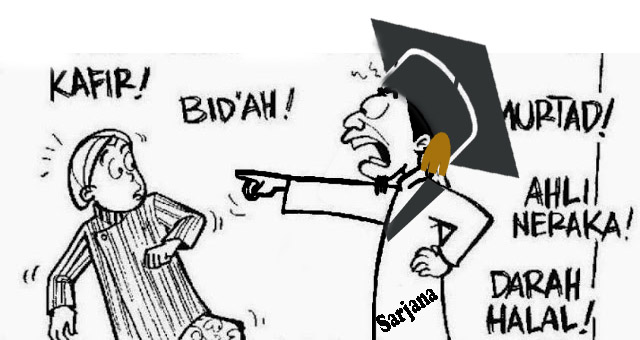

Selama ini beredar anggapan bahwa pelaku takfirisme adalah orang yang kurang berpendidikan, bodoh dan jumud. Tapi ternyata virus intoleransi dan takfirisme tak hanya menyebar di kalangan masyarakat awam. Justru sekarang di perguruan-perguruan tinggi, di kantor-kantor ber-AC, dan di gedung-gedung mewah, santer menyebar gejala intoleransi ini.

Justru dari orang-orang yang notabene profesional dan secara akademis berpendidikan ini, disebarkan selebaran-selebaran fitnah, di-share broadcast fitnah sektarian lewat grup-grup BBM, Whatsapp, dan Facebook. Fenomena apa sebenarnya ini? Membincang fenomena ini, ABI Press kali ini menghadirkan wawancara dengan cendekiawan Muslim, Dr. Muhsin Labib.

Akhir-akhir ini intoleransi dan takfirisme justru banyak berkembang di kalangan masyarakat menengah- atas. Fenomena apakah ini?

“Memang dulu berkembang bahwa intoleransi dan ekstremisme itu berkembang di masyarakat yang secara pendidikan dan ekonomi rendah. Itu fenomena sebelumnya. Karena tidak berpendidikan, tidak bisa berpikir jernih. Dan karena berada dalam posisi ekonomi sulit itu menjadi alasan mereka untuk menumpahkan kecemburuan sosial.”

“Teori ini pernah benar. Tapi belakangan ini, seperti yang Anda katakan, intoleransi dan ekstremisme itu sekarang justru berkembang di masyarakat menengah. Menengah yang saya maksud itu menengah dalam arti pendidikan, ekonomi, bahkan politik. Saya sendiri memang melihat bahwa misalnya di BUMN-BUMN, di perusahaan-perusahaan swasta, bahkan di perusahaan-perusahaan asing, yang mengelola tempat-tempat ibadahnya, masjidnya, pengajiannya, bahkan HRD-nya banyak dikuasai kelompok yang mengajarkan dan menanamkan kebencian terhadap kelompok lain itu sebagai bagian dari keberagamaan.”

“Mereka tidak mengajari benci secara langsung, karena pasti ditolak itu. Tapi dibilang, supaya kita benar-benar religius, kita harus menolak semua yang berbeda dengan kita. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menerima Islam? Jadi cara meneguhkan keyakinan itu harus negasi terhadap yang lain. Kan iman, berarti lawannya kufur, mukmin lawannya kafir, benar lawannya sesat. Semudah itu. Baru kemudian mereka menghadirkan contoh-contoh yang sesat secara perlahan-lahan. sehingga satu dua orang terpengaruh. Itu fenomena umum. Di komplek-komplek perumahan yang elit itu justru berkembang religiusitas yang kaku seperti ini. Dan banyak sekali itu.”

Bagaimana itu bisa terjadi?

“Nah ini memang perlu dicari akar persoalannya. Mengapa? Karena kalau kelompok menengah ini terpengaruh oleh pola keberagamaan yang ekstrem, otomatis berpengaruh pada masyarakat secara umum. Karena mereka yang memiliki pengaruh. Memiliki kekuatan ekonomi, pendidikan. Di perguruan-perguruan tinggi ternama seperti IPB, ITB, UI, UGM, UNPAD yang sekuler, yang mengajarkan ilmu-ilmu yang bukan ilmu agama, itu malah berkembang kelompok-kelompok seperti ini.”

“Saya semula memang terpengaruh oleh mindset lama. Mestinya yang terpelajar dan berpendidikan tinggi itu moderat, tidak ekstrem. Mestinya toleran, tidak intoleran. Mestinya modern, tidak jumud. Tapi memang kenyataannya sekarang tidak begitu. Justru sebaliknya.”

“Justru di masyarakat awam ada fenomena toleransi. Di kalangan yang beragama, yang backgroundnya, di perguruan-perguruan tinggi Islam, baik negeri atau tidak, itu yang berkembang adalah cara berpikir moderat dan toleran. Anda lihat di UIN, di situ malah disebut pusatnya Liberal. Di situ kajian-kajiannya tentang pluralisme, tentang toleransi, menghadirkan pembicara-pembicara yang berbeda agama, bahkan. Tapi sebaliknya di perguruan-perguruan tinggi sekuler itu Anda tak akan menemukan itu. Satu fenomena yang agak aneh.”

“Dulu orang pada era Orde Baru mencurigai pusat-pusat agama yang secara simbolik agama itu berpotensi melahirkan ekstremisme. Sehingga pesantren-pesantren itu benar-benar diawasi. Ndak tahunya megangi pesantren njumbul di perguruan-perguruan tinggi sekuler. Dulu kelompok santri berpotensi melahirkan pemberontakan. Nyatanya justru yang muncul sekarang di kalangan daerah yang di luar santri.”

Apa hubungannya hal ini dengan posisi Santri dan Abangan?

“Kita tahu struktur masyarakat Jawa itu dibagi menjadi 3 menurut klasifikasi Clifford Geertz; Santri, Abangan, Priyayi. Dulu yang berpotensi menjadi ekstremis dan melakukan perlawanan itu santri. Tentu ekstremis ini maksudnya perlawanan terhadap penjajah itu kelompok Santri, memang. Sementara Abangan lebih longgar. Dan kaum Priyayi? Menjaga bagian dari sistem penjajahan.”

“Itu dulu. Seiring dengan perjalanan waktu, kelompok Santri ini mapan. Dan menciptakan sebuah sistem yang sebagian itu feodalistik, trah turun temurun menjadi punya kuasa kultur. Bertahun-tahun, berabad-abad bahkan dari generasi ke genearasi. Dan karakteristik orang yang mapan itu untuk mempertahankan kemapanannya, cenderung lebih ia harus lebih akomodatif untuk merespon dinamika.”

“Karena itu, yang dulu dianggap sebagai pusat ekstremisme, pesantren-pesantren, malah sekarang paling merespon dan membendung gerakan takfiri. Terbukti gagasan Islam Nusantara malah berkembangnya di pesantren-pesantren. Kita lihat NU sebagai fenomena itu banyak generasi mudanya yang terbuka. Sebagian malah menempuh pendidikan di Amerika, di Eropa, dan sebagainya. Dan pulang menjadi pemikir-pemikir yang moderat. Tetap dengan Islam yang moderat.”

“Dalam tinjauan sosio-psikologis, boleh jadi itu adalah kejenuhan terhadap masa lalu. Mereka kan dididik secara agamis. Ketika mereka keluar dari lingkungannya mereka menemukan info-info yang selama ini mereka tidak dapatkan. Di situ ada semacam ‘euforia’ dan ‘kemaruk’. Mereka menemukan gagasan-gagasan ini perlu direspon. Setelah direspon mereka menemukan kekaguman, gagasan-gagasan ini tidak ditolak, justru, digunakan untuk menyempurnakan gagasannya. Sehingga muncullah cara berpikir yang moderat. Yang tradisional, bergabung dengan yang moderat.”

“Sementara, kelompok yang tidak punya background agama, itu malah baru menemukan agama. Saat yang santri agama itu mulai pindah literatur, pindah bacaan. Yang ini, dari yang awalnya tak mengenal agama, bacaannya juga tidak, kembali pada Alquran dan Hadis. Akhirnya, yang religius yang mana? Yang religius justru bukan santri. Santri itu religius itu dalam arti pemikirannya religius, ngerti agama. Tapi mereka lebih terbuka dalam pengertian religiusitasnya religiusitas yang mau menerima pandangan-pandangan luar. Makanya disebut tradisional ini sebenernya sudah ndak bener lagi. Mereka sudah bukan kelompok tradisional, mereka kelompok moderat.”

Jadi, kuncinya ada pada dinamika perubahan paradigma keberagamaan ini?

“Ya. Jadi ada dua cara pandang. Ada yang dari religius jadi moderat. Ada yang dari yang moderat menjadi religius. Dulu Muhammadiyah kan dianggap sebagai kelompok moderat dan pembaharu karena ia berhadapan dengan yang tradisionalis NU. Tapi sekarang pembagian NU-Muhamamdiyah ini sudah tidak relevan. Karena mereka sudah tidak mewakili cara pandang beragama. Dulu NU itu artinya cara pandang, sekarang organisasi. Dulu semi mazhab NU dan Muhammadiyah. Sekarang sudah tidak begitu. NU itu ya organisasi, meski pun secara kultural ada orang yang NU, tapi tak bisa disebut NU lagi kalau tidak masuk ke dalam organisasi. Muhammadiyah juga dulu adalah cara pandang yang anti tradisionalisme, tapi sekarang ia adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan sebagainya.”

Lalu apa penyebab perubahan paradigma keberagamaan ini? Dari orang yang tadinya moderat menjadi intoleran, bahkan takfiri?

“Memang banyak orang mempertanyakan, kok bisa dia berpendidikan tinggi, dia mapan, kok dia membagi-bagikan ajaran intoleran. Kenapa dia mendukung kelompok ekstrem? Kenapa dia ingin membangun negara global atas nama agama, anti demokrasi dan semacamnya. Dengan mudahnya ia mengatakan ini kafir, itu kafir. Padahal dia mewakili kelompok mapan. Makannya pake garpu, tapi dalam soal agama kaku. Religius, di balik kemewahan itu. Sehingga akhirnya sekilas kemewahan itu identik dengan religiusitas. Saking religiusnya sampai ekstrem. Dan celakanya ekstremisme itu justru dianggap sebagai tingkat tertinggi dari religiusitas. Jadi kalau dia belum ekstrem belum mengkafirkan berarti masih belum kuat tauhidnya.”

“Untuk memahaminya, kita mesti melihat ke belakang, di Eropa, kira-kira abad 13, pada masa Renaissance, Abad Pencerahan. Masa yang menandai perubahan dari fase-fase metafisika agama ke fase industri dan teknologi. Yang ditandai dengan munculnya revolusi-revolusi besar di Eropa, seperti Revolusi Perancis, Revolusi Industri di Inggris, Revolusi Bolsevik. Sebelum muncul revolusi ini muncul pemikir-pemikir atheis, agnostik, positivistik yang menandai bahwa agama, metafisika, atau hal-hal yang bersifat non-empirik adalah fase kegelapan. Agama termasuk. Karena yang dibicarakan agama itu termasuk yang tak bisa diobservasi, diverifikasi secara empirik.”

“Saat itu, agama tidak ditolak. Karena bagaimana pun juga agama tak bisa ditolak. Tapi agama diberi satu space khusus; agama adalah keyakinan tanpa knowledge. Jadi kalau ada orang mau beragama, silahkan ke gereja. Ada penebusan dosa segala macam. Agama itu kebutuhan, karena manusia perlu ketenangan, tapi di publik agama tak ada, di perguruan tinggi, dan seterusnya semuanya positivisme. Sehingga agama disebut faith, kemantapan, tak perlu ada alasan-alasan logisnya. Karena logika sudah jadi logika positif. Yang dimaksud dengan logika dalam fase ini adalah logic yang tunduk pada kaidah-kaidah sains, logika saintifik. Logika saintifik itu apa? Yang bisa diverifikasi secara empirik, baru disebut logis. Sehingga kalau ada orang yang berpikir agama dan objeknya berfikir abstrak, itu ndak logis.”

“Lalu dalam perkembangannya, Eropa yang maju dalam teknologi tapi miskin sumber daya menjajah negeri Timur yang kaya dengan kolonialismenya. Yang melawan adalah kaum agamawan, yang melawannya dengan agama. Barat berusaha melakukan serangan budaya dengan westernisasi. Salah satu programnya adalah Kristenisasi agar ada persamaan budaya dan mengecilkan resistensi. Tapi ternyata keduanya tidak berhasil, zaman terus berubah. Harus ada format baru.”

“Akhirnya diciptakan apa? Mereka menciptakan sebuah cara pandang agama yang mendukung positivisme. Di mana mengambilnya? Tentu yang punya legitimasi agama yang paling kuat, di Makkah dan Madinah, di mana ada Ka’bah di situ. Di sinilah mereka menciptakan paradigma keberagamaan yang mengkonfirmasi bahwa akal tidak dipakai. Di sini mulai terjadi perselingkuhan ini.”

“Dibuatlah orang itu harus religius memang. Tapi religiusitas itu tak boleh menggunakan knowledge dalam logika. Tujuannya apa? Kalau menggunakan knowledge dan logika, jadi seperti mereka, lah terus bagaimana kolonialisme bisa dipertahankan? Karena itu diciptakanlah sebuah sekte baru, diperkuat, dan akhirnya menguasai sentra Islam. Dari situ orang melihat ini adalah simbol Islam dan menyebar ke Negara Islam. Dengan propaganda untuk mendatangkan Islam yang ‘bener-bener Islam’. Ya, orang suka. Bukan dakwah Kristenisasi, bukan Westernisasi. Ya, berbondong-bondong orang ikut. Ini mendarat dengan enak. Ini terjadi di seluruh dunia, global, tak hanya di Indonesia.”

Jadi pola keberagamaan yang positivistik ini merupakan bagian dari program kolonialisme awalnya?

“Ya. Akar sejarahnya memang diciptakan oleh kolonial Inggris. Nah, ketika agama tak menggunakan logika, itu langsung, tinggal tekan tombol di Perguruan-Perguruan Negeri, dengan mudahnya menyebar. Kenapa mudah? Lah, kan sama dengan yang diajarkan mereka. Bahwa logic itu adalah ilmu pengetahuan. Agama, harus mantep saja. Sebab kalau menggunakan logic kan nanti bisa sama. Karena logika mereka adalah logika saintifik bukan logika Aristotelian. Makanya bagi mereka agama itu nggak logis. ‘Agama jangan dilogika-logikakan, ini kan agama Tuhan kok mau diakal-akalkan’, itu yang sering mereka katakan. Artinya apa? Terima saja…, tidak usah mikir.”

“Di situ penjejalan terjadi. Dengan cepatnya paham takfirisme ini masuk. Pinter dalam ilmu pengetahuan, tapi jumud dalam hal agama. Jangan heran, kelompok Menengah pinter dalam bidangnya? Seorang insinyur atau seorang profesional di perusahaan minyak, tapi soal agama, tiba-tiba libur akalnya. Apalagi ditambah harus ‘kembali pada Alquran dan Sunnah’. Padahal sama sekali ndak ngerti isinya, tulisannya, urusan agama diserahkan pada pihak yang menjejalinya ini. Pada ustaz-ustaznya itu. Mereka akhirnya menjadi jumud dalam agama. Di situ akhirnya terjadi pertemuan antara positivism-sekularisme dengan intoleransi, ekstremisme dan takfirisme. Jadi sesungguhnya ekstremisme dan intoleransi adalah produk sekularisme. Justru itulah sekularisme. Kan sekularisme menganggap agama tidak berdasar logika. Mereka ini kan sama, menganggap agama yang sebenarnya itu tak pake akal.” (Muhammad/Yudhi)

*Bersambung