Berita

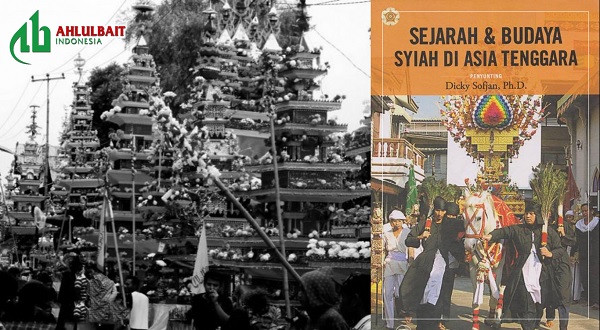

Sejarah dan Budaya Syiah di Asia Tenggara

Meskipun ‘kebangkitan’ kaum Syiah ini mungkin tidak sejelas yang terjadi di Timur Tengah, tetapi banyak indikator dan bukti yang dapat dihimpun untuk setidaknya mempertimbangkan hipotesis ini. Kaum Syiah merupakan mayoritas yang ada di Iran, Irak, Azerbaijan, Yaman, dan Bahrain. Selebihnya, kaum Syiah merupakan minoritas yang tersebar di berbagai kawasan Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Syiah di sini disebut lebih tertuju pada Syiah Itsna Asyariyah (Dua Belas Imam). Sebagaimana diketahui, selain Itsna Asyariyah, banyak mazhab Syiah yang tersebar di berbagai belahan dunia seperti Ismailiyah, Zaidiyah.

Di kawasan Asia Tenggara sendiri, kelompok Syiah Alawiyah sudah berada di Indonesia sejak akhir awal masa perkembangan Islam. Berbagai studi mengenai kaum Alawiyah menyebut bahwa generasi awal kalangan Alawiyah berasal dari daerah Hadramaut atau Yaman selatan. [1]

Mereka berhasil mengembangkan dakwah Islam di Asia Tenggara, khususnya Indonesia karena pesona ajaran tasawwuf yang mereka sebarkan. Tokoh Alawiyah yang paling berpengaruh adalah Al-Faqih al-Muqaddam (1176-1255) yang banyak berjasa dalam pengembangan Islam ke luar Hadramaut akibat tekanan-tekanan dan intrik politik terhadap para pecinta keluarga Nabi Muhammad. Pada umumnya, sekalipun kaum Alawiyah belum tentu ‘Syiah tulen’, kaum Alawiyah sepanjang masa senantiasa menjunjung tinggi Ahlulbait.

Lebih lanjut, tradisi kaum Alawiyah inilah yang meletakkan dasar bagi praksis tasawwuf yang berkembang di kalangan para ulama dan santri Nahdlatul Ulama (NU) hingga hari ini, yang notabene sarat dengan penghormatan yang kental kepada keluarga Nabi Muhammad yang diyakini suci, berdasarkan dalil-dalil naqliyah (tekstual) seperti dalam penggalan dari ayat ke-33 dari surat Al-Ahzab dalam Alquran. [2]

Akan tetapi, bukan kelompok Thariqah Alawiyah saja yang telah lama hadir di Asia Tenggara. Keberadaan Syiah Itsna Asyariyah terus berkembang pesat setelah keberhasilan Revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Revolusi ini dipimpin oleh Ayatullah Ruhollah Khomeini (1902-1989), seorang ‘alim tradisional yang memiliki wibawa, kharisma serta banyak pengikut dari dalam maupun luar negeri Iran. Ia meletakkan dasar-dasar pemikiran bagi sebuah sistem politik yang disebut Velayat-e Fagheh (Kepemimpinan Ahli Fiqh) yang kemudian berkembang sebagai basis politik dan ideologi negara. [3]

Sejak itu, melalui eksportasi revolusinya, Iran menjadi episentrum dengan kota suci Qum sebagai pusat studi atau center of excellence bagi penyebaran paham dan pemikiran Syiah Itsna Asyariyah. Hal ini juga yang membuat banyak simpatisan dan pengagum Khomeini, termasuk dari Indonesia, untuk mendalami ‘Syiahologi’ di Qum demi menempuh studi, khususnya di bidang-bidang seperti teologi, filsafat, dan mistisisme atau yang lazim disebut di Iran sebagai ‘ Irfan.

Penelitian mengenai Syiah di Asia Tenggara sendiri masih dapat dikatakan langka. Akibat kelangkaan ini, penelitian mengenai Syiah di Asia Tenggara belum mencapai critical mass yang mampu mendorong sebuah ‘konsensus’ akademik mengenai kehadiran Syiah di kawasan ini, baik secara historis maupun kultural. Kebanyakan penelitian bersifat lokal dan terfragmentasi. Hal ini yang menyebabkan penelitian di bidang ini menjadi sangat terkesan partikularistik dan sulit menghasilkan generalisasi-generalisasi yang dapat membantu melihat fenomena ini dari sudut pandang yang lebih luas. Yang paling dekat dengan upaya ini adalah karya-karya dari Marcinkowski yang

pernah meminta kepada para sarjana dan sejarawan untuk melihat hubungan antara ‘Dunia Iran’ dan Asia Tenggara, khususnya Thailand dan kawasan maritim sekelilingnya melalui sebuah pendekatan interdisipliner.

Marcinkowski (2000) berargumentasi bahwa sudah waktunya dilakukan sebuah survei yang serius untuk menjajaki hubungan yang tua ini. Salah satu alasannya, menurut Marcinkowski bahwa banyak orang melakukan simplifikasi berlebihan, dan berpikir segala warisan yang berbau Persia haruslah berarti Syiah juga, seolah pengaruh Persia berawal ketika Iran secara sistematis melakukan konversi atau “transformasi” ke Syiah Itsna Asyariyah, yang sebenarnya baru terjadi pada era Safavid Shah Ismail di awal abad ke-16.

Ditemukan juga diantara yang dikritisi Marcinkowski termasuk karya Aboebakar Atjeh (1965) yang berjudul Aliran Syiah di Nusantara. Atjeh berargumentasi bahwa Islam pertama kali ke Nusantara melalui Aceh, yang ketika itu sudah terbentuk kerajaan Peureulak (atau Perlak) dan Samudera Pasai. “Dan diantara mashaf (maksudnya, mazhab) pertama dipeluk di Aceh adalah Syiah dan Syafi ’i”(Atjeh 1965: 31). Bahkan Atjeh menulis bahwa para raja-raja terdahulu yang terdapat di Aceh, Palembang, Jawa, Kalimantan, Serawak, Brunei, Mindanao, dan lainnya menggunakan gelar-gelar Sayyid, Syarif, dan ‘Raden’ (dari kata “Ruhuddin” atau ‘Jiwa Agama’) yang hanya dapat diartikan sebagai garis keturunan Nabi Muhammad dari Fatimah dan Ali.

Perihal apakah penyebutan gelar-gelar tersebut memberi indikasi kuat terhadap afiliasi keagamaan para raja dan penguasa lokal tersebut kurang tepat untuk dibahas di Pengantar ini. Akan tetapi, mungkin boleh dikatakan bahwa tradisi Syiah sudah lama berakulturasi dengan budaya politik dan agama di kawasan ini.

Dalam Fatimah in Nusantara, Mukherjee (2005) mengatakan bahwa representasi Fatimah, anak perempuan Nabi Muhammad yang dinikahkan dengan Ali, di teks-teks Melayu dan Indonesia berasal dari para pengikut Syiah yang sampai ke Asia Tenggara melalui orang-orang Persia. Mukherjee berargumentasi bahwa kehadiran diskursus mengenai Fatimah—dan segala sifat-sifat ideal seorang perempuan dan istri yang shalihah—dalam tek-teks tersebut sudah ada sejak awal proses Islamisasi Nusantara, yang dengan sendirinya jelas membuktikan besarnya pengaruh pemikiran Syiah yang merasuk ke dalam alam pemikiran kaum Muslim di Asia Tenggara. Erat kaitannya dengan Mukherjee adalah studi yang dilakukan oleh Mohammad Samsuddin Harun and Azmul Fahimi Kamaruzaman yang berargumentasi bahwa Budaya Syiah sudah ada di “Alam Melayu” sejak abad ke-12. Mereka berpendapat bahwa ia masuk melalui filsafat tasawwuf yang dibawa oleh para pendakwah Syiah keturunan Ahlulbait.[4]

Ritus-ritus Syiah ini bertebaran di Asia Tenggara dan sebagian besar mengambil format dalam penghormatan terhadap keluarga Nabi Muhammad, seperti ‘Asan-Usen’, yang berasal dari nama-nama cucu Nabi, yaitu Hasan dan Husein bin Ali. Pada rangkaian garis kepemimpinan Syiah Itsna Asyariyah, Imam Hasan dan Imam Husein menempati posisi kedua dan ketiga setelah bapaknya, yaitu Ali. Ritus yang paling berpengaruh dan umum ditemukan di Nusantara adalah hari peringatan terhadap tragedi Karbala, di mana Imam Husein beserta keluarga dan pengikutnya yang berjumlah 70-an dibantai secara kejam oleh pasukan Yazid bin Mu’awiyah, penguasa dari Bani Umayah yang berpusat di Damaskus. Menurut sejarahnya, Imam Husein dipenggal, dan kepalanya diarak keliling Damaskus untuk dipertontonkan kepada publik sebagai peringatan bagi siapa saja yang mengikuti ajaran Ahlulbait.

Hingga saat ini, tragedi Karbala ini masih diperingati dengan beragam istilah seperti 10 Muharram, Ashura, Achura, Tabuik, Tabot, dan lainnya. Lebih meluas lagi tentunya berkaitan dengan ta’ziyah atau ziyarah ke makam-makam orang saleh yang dianggap dapat melancarkan proses tawassul (perantaraan), yang didasari suatu keyakinan bahwa orang-orang suci dan amal ibadah mereka dapat menjadi perantara antara peziarah dengan Allah. Tradisi ini hingga saat ini masih banyak ditemui di Jawa dan beberapa daerah lainnya. Hal ini belum ditambah dengan beragam macam shalawatan dan doa-doa yang dilakukan kaum Sufi di Asia Tenggara yang banyak menyanjung keluarga Nabi dan para Imam-Imam Syiah.

Dari sudut pandang sastra Melayu klasik, karya yang paling berpengaruh dan kental dengan ajaran Syiahnya adalah sajak-sajak mistis Hamzah Fanshuri yang disebut berasal dari Shahr-i Naw yang dalam Bahasa Persia bermakna ‘Kota Baru’. Shahr-i Naw ini diyakini adalah Ayutthaya, Ibukota Siam, kerajaan Thailand dulu, di mana komunitas Persia ketika itu sangat besar dan berpengaruh sehingga banyak jabatan strategis kerajaan dan pimpinan daerah dikuasai oleh kaum Syiah pada waktu itu. Bukti dari pengaruh Syiah yang dibawa diplomat dari kerajaan Safavid ini dapat dikaji melalui teks berjudul Safinah-yi Sulaymani ( Kapal Sulayman) yang menjadi saksi atas pengaruh orang-orang Persia dan ajaran Ahl al-Bayt-nya di Thailand dulu.

Opresi dan Resistensi

Apabila ingin kembali kepada pertanyaan awal mengenai kebangkitan kaum Syiah di Asia Tenggara, maka tentunya harus melihat keadaan dan kondisi saat ini. Walaupun jelas sekali tidak ada gerakan masif yang menunjukkan adanya benih-benih kebangkitan kaum Syiah di Asia Tenggara, tetapi dapat menemukan banyak sekali para mahasiswa dari Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang memobilisasi diri untuk menempuh studi di Qum dan tempat lainnya di Iran. Gelombang masuknya mahasiswa Asia Tenggara ini bermula sekitar pertengahan 1980-an, sekali pun pada waktu itu jumlah mereka sangat terbatas dan kepergian mereka tidak melalui jalur formal atau istilahnya “terjun bebas”.

Seiring dengan wafatnya Khomeini pada tahun 1989, dan meredupnya isu mengenai eksportasi revolusinya, timbullah realisasi bahwa Revolusi Islam Iran berikut dengan sistem Velayat-e Faqeh-nya memang bukan sesuatu yang dapat dengan mudah ditransplantasikan ke negara Muslim lainnya. Namun demikian, animo kaum intelektual dan generasi muda terhadap ide-ide revolusioner Syiah, khususnya Khomeini dan Syariati, terus berlanjut. Seperti dibahas sebelumnya, para mahasiswa kebanyakan belajar teologi, filsafat dan mistisisme. Sebagian yang lain memilih untuk tidak belajar di Huseiniyah—istilah untuk pesantren atau pusat studi agama di Iran—, tetapi memilih untuk belajar di universitas-universitas seperti Daneshgha-e Tehran untuk mempelajari ilmu-ilmu seperti Sastra Persia dan Arsitektur Islam.

Setelah kepulangan para mahasiswa lulusan Iran ini, mereka memulai aktivitas mereka dengan mendirikan semacam Huseiniyah atau pun klub-klub studi yang secara intensif mengkaji pemikiran-pemikiran Khomeini, Syariati, Murtadha Mutahhari, Husein Thabataba’i, Mullah Sadra, dan lainnya. Kaum intelektual dan industri penerbitan Islam di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, juga turut secara aktif menyebarkan paham dan pemikiran Syiah.

Paling aktif dalam bidang ini adalah beberapa penerbit dan Yayasan yang mendapat sambutan yang luar biasa. Ketertarikan kaum intelektual dan terpelajar ini dapat dimengerti sebagai kehausan mereka akan pencerahan dan kebutuhan mereka akan pemikiran-pemikiran Islam yang baru, relevan dan kontekstual. Hal ini lebih disebabkan karena konteks politik Orde Baru di bawah pimpinan Suharto saat itu yang memang otoriter, sehingga membuat kaum intelektual dan mahasiswa tertekan dan merasakan kejemuan dan berpikir. Ketika itu, Suharto—yang kemudian jatuh pada tahun 1998 setelah memerintah selama 32 tahun—memang sangat berhati-hati terhadap Iran dan menganggap paham Syiah berikut dengan ideologi revolusionernya berpotensi untuk menggoyahkan status quo.

Bahkan Majelis Ulama Indonesia ( MUI) pernah mengeluarkan rekomendasi dari Rapat Kerja Nasional pada tanggal 7 Maret 1984 mengenai himbauan kepada “Umat Islam Indonesia yang berpaham Ahl as-Sunnah wa al-Jama’ah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya paham yang didasarkan atas ajaran Syiah”.

Sekali pun alasan formal atas ‘kewaspadaan’ ini didasari oleh argumentasi-argumentasi teologis, tidak mustahil bahwa di balik itu ada landasan politis yang dikedepankan karena kekhawatiran terhadap spillover effect dari Revolusi Islam Iran atau pun kepemimpinan Khomeini terhadap rezim Orde Baru yang opresif dalam menekan segala bentuk kekuatan dan aktivisme Islam yang berpotensi untuk menentang kekuasaan otoriternya.

Akibat dari ‘keberpihakan’ sebagian elemen di dalam MUI dan negara terhadap mereka yang tidak senang dengan Syiah, maka tidak heran jika terlihat adanya peningkatan intimidasi dan penindasan atas pengikut Syiah di Indonesia. Yang terjadi beberapa tahun belakangan ini bahkan menunjukkan kecenderungan naiknya kuantitas maupun kualitas dari intimidasi dan penindasan ini. Dalam kasus Sampang, korban jiwa telah jatuh dan seluruh anggota komunitas kaum Syiah, termasuk para perempuan dan anak-anak, diusir dari rumah dan kampung mereka sendiri. Ironisnya, ketidakadilan, dan kebiadaban ini dibiarkan terjadi justru di alam demokrasi pasca reformasi di mana sudah ada pemilihan langsung kepala daerah dan di mana hukum dan aparatur negara seharusnya menjamin kebebasan beragama.

Lebih disesalkan adalah bahwa pihak otoritas negara dalam hal ini diwakili oleh MUI Jawa Timur, melalui Surat Keputusan Fatwa mereka tertanggal 21 Januari 2012 justru berpihak kepada yang mendzalimi dan bukan yang didzalimi. Dalam Surat tersebut, mereka justru meminta MUI Pusat di Jakarta untuk “mengukuhkan fatwa tentang kesesatan paham Syiah (khususnya, Imamiyah Itsna Asyariyah atau yang menggunakan nama samaran madzhab Ahl al-Bayt dan semisalnya) serta ajaran-ajaran yang mempunyai kesamaan dengan paham Syiah sebagai fatwa yang berlaku secara nasional”.

Keberadaan fenomena belakangan ini jelas memberi gambaran yang kelam terhadap prospek kebangkitan Syiah di Indonesia. Akan tetapi, kalau di Singapura dan Malaysia, nasib kaum Syiah sama sekali tidak mendapat tempat di hati pemerintah karena secara formal negara sudah berketetapan untuk melarang penyebaran Syiah di kedua negara tersebut. Di Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) sering melarang buku-buku yang berbau Syiah, yang kebanyakan diterbitkan dan diimpor dari Indonesia.

Perlu diingat bahwa sepanjang sejarah manusia, setiap kaum yang mendapat tekanan, intimidasi dan penindasan—baik secara fisik, politik, budaya maupun intelektual—pasti akan menghadapinya dengan resistensi dengan segala macam varian lokalnya. Hal yang sama terjadi dengan sejarah penindasan dan penjajahan yang dialami oleh bangsa-bangsa di dunia yang pernah mengalami penjajahan, termasuk Indonesia yang dijajah Belanda selama lebih dari 350 tahun lamanya. Berkaitan dengan hal ini, saya berpendapat bahwa Syiahisme pada hakikatnya adalah ‘ideology of the oppressed’ atau ideologinya kaum tertindas yang senantiasa berjuang mencari kebebasan dan keadilan, seperti yang didengungkan oleh para rohaniawan dan intelektual Syiah.

Menurut historiografi Islam, Nabi Muhammad berikut keluarga, dan para pengikut Syiah sudah sejak awal mengalami ketidakadilan serta mendapatkan perlakuan yang dzalim. Bahkan, menurut keyakinan kaum Syiah dan umat Islam kebanyakan, Nabi Muhammad sejak awal dakwah Islamnya mengalami pertentangan yang luar biasa dari kaumnya sendiri yang memerangi dan mendzaliminya. Nasib malang ini kemudian juga dilanda para keluarga Nabi Muhammad, termasuk Ali, Fatimah, anak-anak, cucu-cucu, dan keturunannya.

Perlu diketahui bahwa semua untaian doa-doa rintihan dan ritus-ritus kaum Syiah penuh dengan drama kepedihan yang mampu menyayat hati para pecinta keluarga Nabi Muhammad. Artinya, kalau pun tidak ada ‘kebangkitan’ nyata, tetapi opresi dan resistensi memang sudah menjadi bagian mutlak dan integral dari Syiahisme sejak tonggak awal sejarah eksistensinya. Kemudian masyarakat Asia Tenggara lupa atau melupakan kontribusi kaum Syiah terhadap perjalanan sejarah penyebaran Islam, ini adalah masalah yang harus diluruskan. Kebangkitan di sini adalah upaya para sarjana untuk mengingat kembali akan peranan kaum Syiah dan Syiahisme dalam menanamkan cahaya Islam, istiqamah (konsistensi) memegang tali Allah dan menuai benih-benih cinta, khususnya kepada Ahlulbait di kawasan ini.

Di sinilah peran dan kontribusi buku ini. Kumpulan artikel dari berbagai negara ini diharapkan dapat menyemangati kaum sarjana dan siapa saja yang tertarik untuk menyusuri jejak-jejak Syiah yang sudah ada di kawasan ini selama berabad-abad. Bagian Pertama akan memaparkan sejarah dan budaya Syiah di kawasan Asia Tenggara. Bagian Kedua akan fokus pada penyebaran Syiah di Indonesia. Ini semua tentunya bertujuan untuk membangunkan kita semua dari ‘tidur lelap’ dan menyadarkan akan pentingnya belajar dari sejarah yang terbentang panjang dan rumit serta budaya yang kaya dan bervariasi.

Jalaluddin Rumi, seorang mistikus dan penyair Muslim dari Persia yang tersohor hingga saat ini, pernah bersenandung dengan mengatakan: “Kita dapat membangunkan orang yang tidur, tetapi kita tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang berpura-pura tidur.” Saya berharap bahwa kita semua bukan termasuk golongan orang-orang yang berpura-pura tidur.

*Di dalam karya-karya Hamzah Fanshuri, terdapat banyak sekali elemen yang disadur dari ajaran-ajaran Ahlulbait.

**Turunan dari ini adalah paham keagamaan dan praktek-praktek Sufisme yang dibawa Syaikh Siti Jenar, yang jika ditelusuri lebih lanjut bersumber dari ajaran Muhyi al-Din ibn al-Arabi (1165-1240) yang menitikberatkan pada konsep Al-Insan al-Kamil (Manusia Paripurna) dan juga Wahdat al-Wujud (Penyatuan Eksistensi). Hingga saat ini, teks-teks Wahdat al-Wujud masih diajarkan di banyak meunasah, dayah, dan pesantren yang tersebar di Indonesia. Selain Hamzah Fanshuri, tentunya kita dapat melihat kembali teks-teks Melayu dan Indonesia klasik yang menandakan pengaruh orang-orang Persia dan Gujarat, India, yang membawa teologi, tradisi pemikiran mengenai agama dan politik serta ritus-ritus Syiah. Di antara teks-teks tersebut antara lain Sulalat as-Salatin, Taj al-Salatin, Bustan al-Salatin, Hikayat Muhammad bin Hanafi yah, Hikayat Amir Hamzah, dan masih banyak lagi.

Pengantar oleh Dicky Sofjan, Ph.D. dalam buku Sejarah dan Budaya Syiah di Indonesia

Catatan Kaki

- Untuk lebih lanjut mengenai peran penyebaran Islam oleh kaum Alawiyah atau Hadhdrami di Wilayah Asia Tenggara dan Nusantara, lihat misalnya Freitag (2003), Feener (2004), Heissdan Slama (2010), Azra (2013), Ho (2006) serta Ifan, Imam Gozali dan A.M. Shafwan (2013).

- Dalam sistem pemikiran Islam, dalil-dalil naqliyah sering kali diopisisikan dengan dalil-dalil aqliyah (logika atau rasionalitas). Sama dengan kaum Mu’tazilah, kalangan Syiah dikenal sebagai orang-orang memegang logika yang kuat.

- Landasan pemikiran Khomeini dapat ditelusuri dari karyanya berjudul Hokumat-e Islam (Pemerintahan Islam) yang ditulisnya di masa pembuangannya. Karya ini sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia [lihat: Hamid Algar, Islamic Government: Governance by the Jurist (Tehran: The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Work, 2002) dan Muhammad Anis Maulachela, Sistem Pemerintahan Islam (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002)].

- Mereka berpendapat bahwa pengaruh Syiah dapat dirasakan paling tidak pada dua hal, yaitu ritus-ritus dan sastra Melayu klasik. “Kemunculan Budaya Syiah di Alam Melayu: Suatu Kajian Awal,” Working Paper UKM, Bangi, Selangor (undated).